Contre-enquêtes

Jusqu’au 14 septembre 2025

#ExpoDakarDjibouti

Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Paris 7e

Le musée du quai Branly propose une exposition passionnante sur la mission Dakar-Dijoubi (1931-1933), pierre fondatrice de l’ethnologie en France, pour apporter un nouveau regard sur les milliers d’objets rapportés des États africains colonisés par l’Europe. Le focus se porte – attention ça va piquer – sur la nature de leur acquisition…

Le parcours revoit, à l’aune des récentes requêtes de restitution émises par certains États africains et des paroles d’acteurs oubliés, les conditions de collecte de cette mission qui a traversé d’ouest en est quinze pays africains : Soudan français, Burkina-Faso (autrefois appelé Haute Volta), Bénin (Dahomey), Niger, Négéria, Tchad, Cameroun, République centrafricaine (Oubangui-Chari), République Démocratique du Congo (Congo belge), Soudan du Sud et Soudan (Soudan anglo-égyptien), Éthiopie – seul État indépendant -, Érythrée et Djibouti (Côte française des Somalis).

Le parcours débute avec l’élément fondateur qui a justifié aux yeux des États coloniaux l’acquisition des objets : l’article 6 du traité de Berlin, signé à l’issue de la conférence de Berlin (novembre 1884-février 1885), sur le partage de l’Afrique.

L’ethnologue français Marcel Griaule (1898-1956) a conduit cette mission, qui a apporté des méthodes novatrices d’enquêtes ethnographiques, mais qui s’inscrivait dans un cadre colonial. Ce qui soulève a posteriori des questions éthiques sur le rapport de pouvoir entre colonisés et coloniaux.

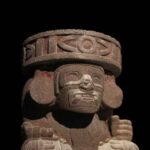

La mission composée de onze membres et trois institutions culturelles (Muséum national d’Histoire naturelle, musée d’ethnographie du Trocadéro, Bibliothèque nationale) a rapporté près de 3 600 objets, 6 600 spécimens naturalistes, 370 manuscrits, 70 ossements humains, 6 000 photographies, enregistrements sonores et films, 15 000 fiches d’enquête. Une grande exposition inaugurée en juin 1933 au musée d’Ethnographie du Trocadéro présente 2500 objets dans des vitrines flambant neuves.

Les cartels indiquent les conditions d’acquisition de chaque objet, issu des collections du musée du quai Branly, présenté avec si nécessaire une vignette « contre-enquête », qui contredit les sources de la mission. Dès 1934, Michel Leiris, secrétaire de la mission, rapporte dans L’Afrique fantôme, son journal personnel publié chez Gallimard, les « interrogatoires », les rapports de domination, les collectes controversées. « […] Lorsque nous partons, le chef veut rendre à Éric Lutten les 20 francs que nous lui avons donnés. Lutten les lui laisse, naturellement. Mais ça n’en est pas moins moche… ».

Échanges déséquilibrés, voire purs vols. Citons ici le cas de deux poteaux en bois yoruba (Bénin), provenant d’un palais royal, qui sera démolli en 1933 sur ordre de l’administration coloniale. « En 2022, à Savé, nous avons avons découvert que les poteaux emportés par la mission avaient été redessinés sur les piliers en béton du palais. Cela pose la question de l’absence des objets et la manière dont les communautés se construisent autour de cette absence », commente la commissaire générale Gaëlle Beaujean.

Sans oublier leur possible mauvaise interprétation. Comme cette poupée du Sénégal, faite de coques, fruits, et fils tressés. Éric Lutten écrit dans un article du Monde colonial de mai 1934 que les « enfants noirs ont aussi des poupées ». En 2024, les populations locales interrogées ne veulent pas parler ni reconnaître cette « poupée », dissimulée dans le toit d’une case de femme. Il s’agirait plutôt d’un objet rituel.

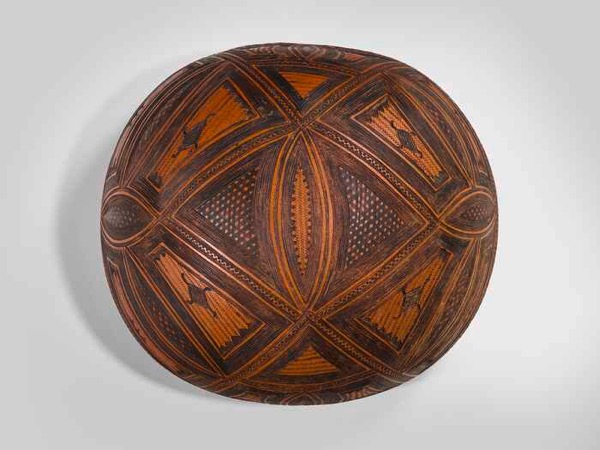

Calebasses ornées, flacon en verre décoré de perles et cauris pour contenir du maquillage, tabatière en bambou, plateau de jeu en bois de nafa, etc., sont mis en regard de quatre toiles imitant le style de Jouy qui illustrent des scènes du système colonial. À la fin du parcours, un documentaire résume et explore les tenants et aboutissants de cette mission.

La beauté des objets préservés et les tentatives de rédemption en restituant les oeuvres n’en rendent pas moins lourde la culpabilité que l’on ressent face à l’attitude des colons. Hommage aux scientifiques africains et européens qui ont su coopérer pour cette exposition et mettre de côté les fautes du passé.