Les secrets de la création

Jusqu’au 20 juillet 2025

Petit Palais, avenue Winston Churchill, Paris 8e

Le Petit Palais sort de ses réserves des dessins de bijoux et quelques pièces de haute joaillerie pour mettre en valeur son fonds d’art graphique, autour de la thématique des techniques de création à partir du milieu du XIXe siècle.

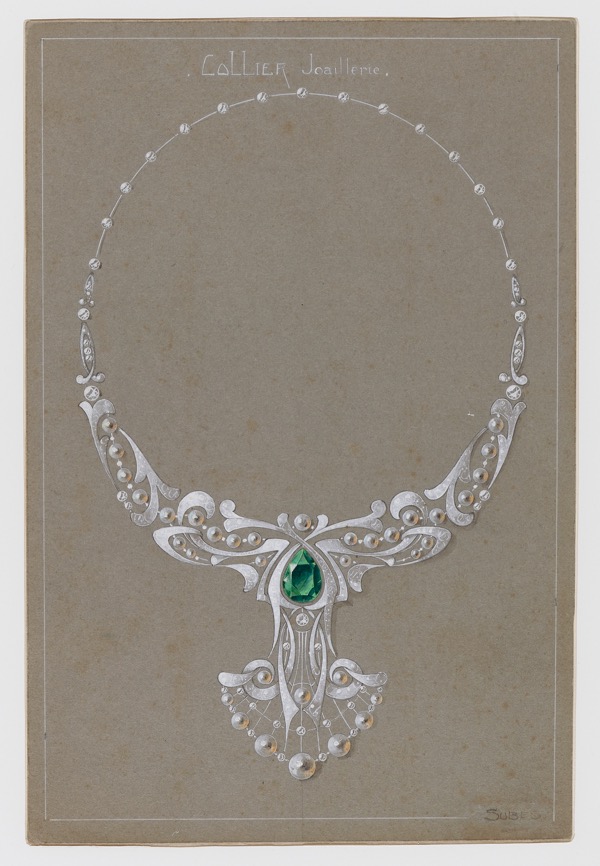

Raymond Subes, Collier, années 1910. Crayon graphite et gouache sur papier gris © ADAGP, Paris, 2025, Raymond Subes – Paris Musées / Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Le musée des Beaux-Arts de Paris possède pas moins de 5700 feuilles d’une rare beauté. Elles sont organisées selon une méthode de composition ornementale mise au point par Eugène Grasset : connaître la structure intérieure et extérieure de l’objet étudié (la flore, la faune, les motifs ornementaux), l’interpréter, le réaliser, conserver une trace des étapes préparatoires.

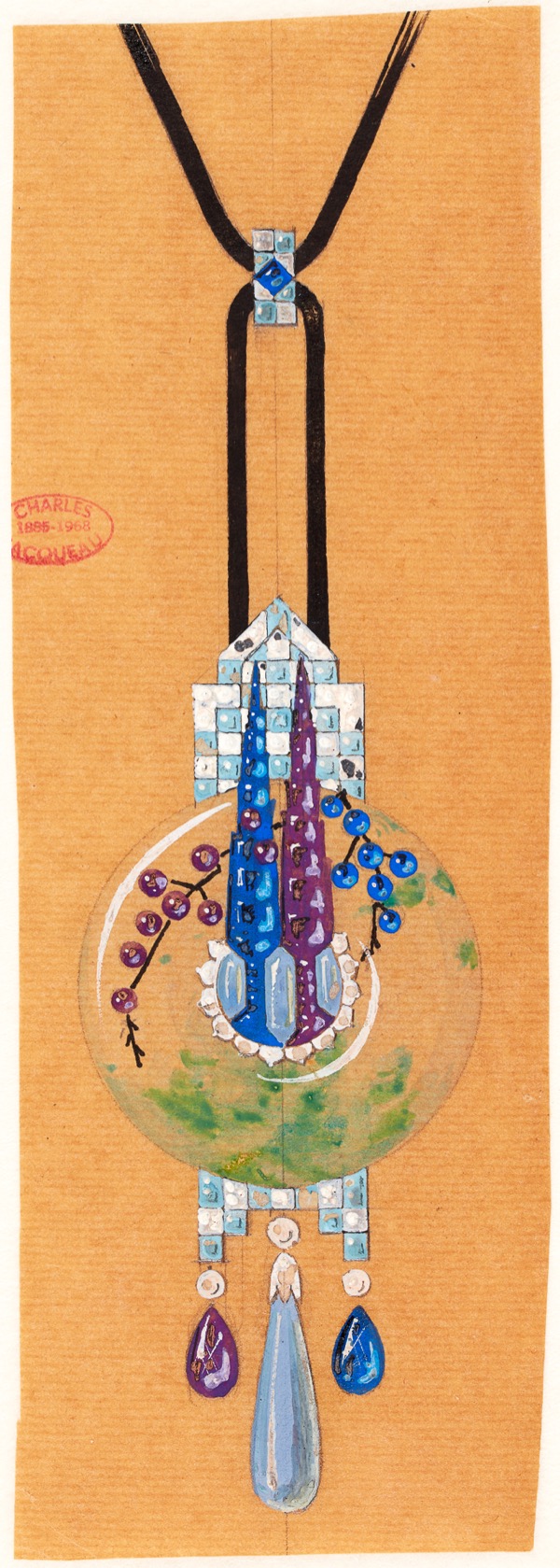

Charles Jacqueau pour Cartier, Pendentif, début des années 1910. Crayon graphite, gouache et encre noire au recto, gouache au verso sur papier vergé translucide © Charles Jacqueau – Paris Musées / Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

La première section du parcours explore les sources d’inspiration des créateurs : la nature, les revues spécialisées, le Museum d’histoire naturelle, les arts. De magnifiques livres comme Les Études d’animaux de Mathurin Méheut (1911), L’Ornement polychrome d’Albert Racinet (vers 1888), La Grammaire de l’ornement d’Owen Jones – ouverte à la page de la végétation égyptienne – ont inspiré le talentueux Charles Jacqueau, réalisateur pour la Maison Cartier. Les motifs et les céramiques d’Iznik (Turquie) sont une autre source d’inspiration.

La seconde partie analyse les techniques du dessin, des idées jetées sur le papier – croquis initiaux rarement conservés -, au dessin achevé et mis en couleurs, en passant par la « mise au net » – dessin qui intègre les contraintes des matériaux, la place des pierres, l’articulation de la monture – et parfois le gouaché – le dessin abouti qui offre une image fidèle du futur bijou. Une vidéo tournée dans la salle de classe de la Haute École de Joaillerie rend compte de cette technique particulière, ancestrale.

Georges Fouquet, d’après le dessin de Charles Desrosiers, Peigne épingle «Sycomore», vers 1905. Corne, émaux sur paillons cloisonnés d’or, diamants et opales © ADAGP, Paris, 2025, Georges Fouquet – Paris Musées / Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

La troisième section confronte les dessins de bijoux à leur réalisation. On admire des créations de Cartier (Broche Quatre Libellules, 1903/04 ; Les Bracelets chimères, 1929 ; Le Peigne épingle Sycomore, vers 1905) ou de Georges Fouquet (Pendentif Sycomore, 1905/10).

Le parcours se termine sur la postérité des dessins de bijoux. « René Lalique a été le premier créateur à être collectionné pour ses réalisations ET ses dessins, par Calouste Gulbenkian », précise Clara Roca, commissaire de l’exposition.

La scénographie sert particulièrement bien le propos avec des verrières, des pupitres, des tables inclinées pour recréer l’univers des ateliers et des bureaux de créateurs. On découvre des créateurs et des maisons comme Rouvenat et Vever, au-delà des légendaires Lalique, Cartier, et Boucheron. Un plaisir pour les yeux et l’intellect.

Cartier Paris, Bracelet rigide Chimères, 1928. Or émaillé, corail sculpté, saphirs, diamants, émeraudes, onyx. Nils Herrmann, Collection Cartier © Cartier

Une exposition enrichissante, avec des bijoux à tomber en pâmoison !